很久以前第一次读三岛由纪夫的小说时,便对他的人生历程感到好奇:究竟是一个怎么样的人才能写出如此暴烈的小说?刚上中学的我懵懵懂懂地上网搜寻关于他的一生,得知他的生命戛然而止令人不胜唏嘘,我对三岛的死感到悲伤之余却也感受到了致命的吸引力。看着《蔷薇刑》里的三岛模仿圣塞巴斯蒂安的殉道像,稍微能理解到《假面的告白》里的“我”看到这幅画的时候抑制不住的冲动,那是一种介于绝望与摧毁的美。但我也意识到三岛的一生并不是能简单地用只言片语能概括的,他为世人留下的40部长篇小说、20部短篇小说集、18部剧本集、1部电影……这些都是构成他整个人生的元素,他的生命和艺术创作是无法分割开来的。

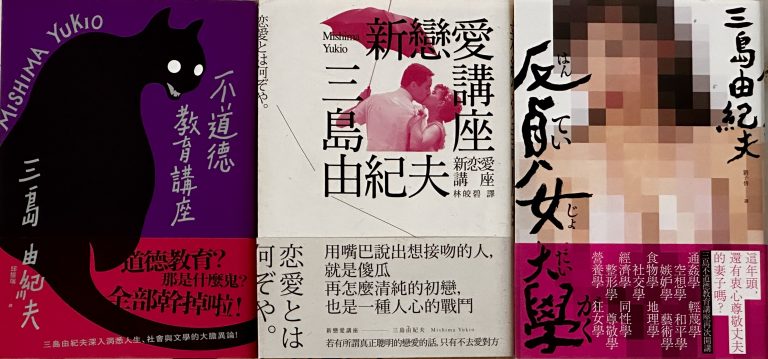

保罗史耐德(Paul Schrader)大概也意识到三岛的生命及其作品的不可分割性,他拍摄的《三岛由纪夫:人间四幕》(Mishima: A Life in Four Chapters,1985)以四幕剧的形式并从三岛的三部小说——《金阁寺》《镜子之家》和《奔马》出发,勾勒出三岛的一生和他所坚信的理念。电影从三岛事件发生的那天开始,之后不断穿插他小说的部分情节以及他人生重大事件的画面。四幕剧三套式的嵌套结构让电影的叙述结构变得非常严谨,能更深入地从政治、个人与文学的角度去剖析三岛。精选的小说自然会引起粉丝的不满(为什么选这个不选那个),但是史耐德精准地挑选出这些小说里的部分剧情或金句,不论粉丝还是普通路人都能对其产生共鸣。这部电影完成了三岛的肖像,提炼出美、艺术、行动和笔剑合一四个核心主题,并巧妙地嵌入三部小说之中,如同一份精妙的PPT,勾勒了三岛思想轮廓的点和线。

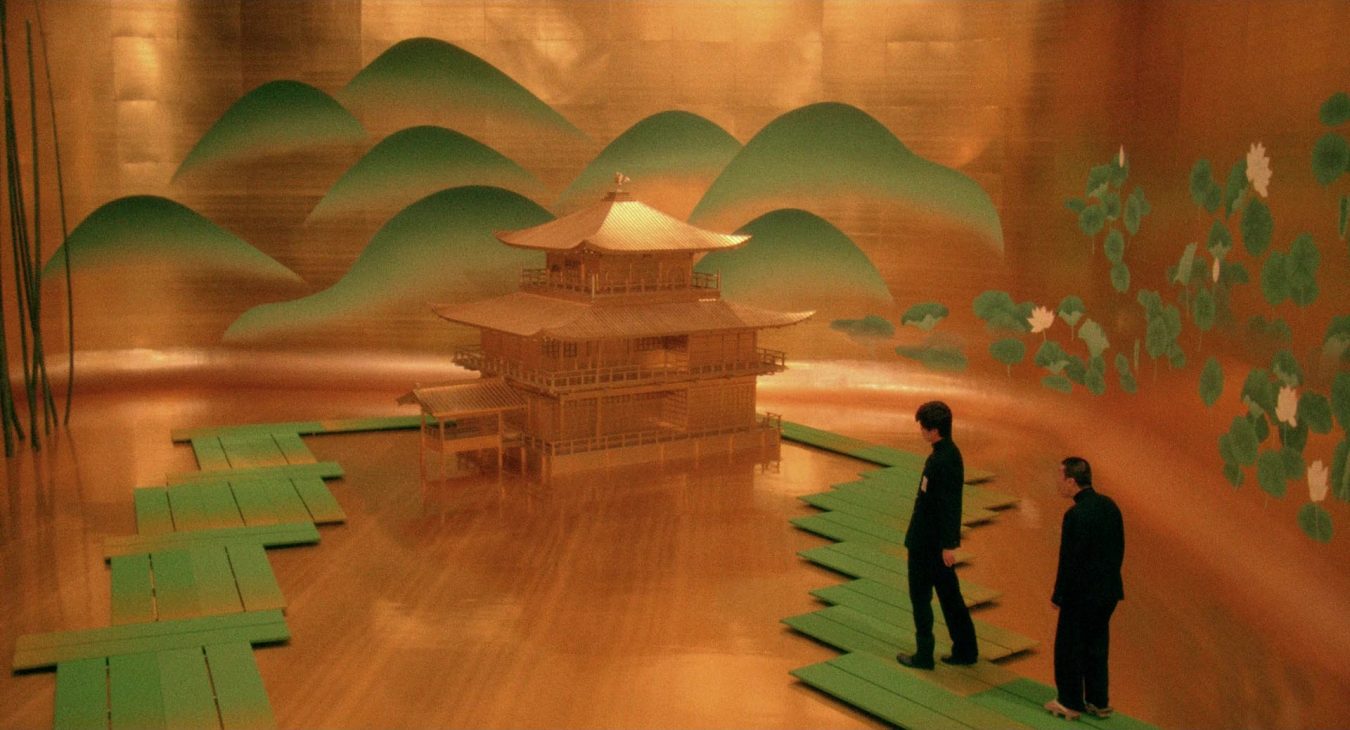

金色的金阁寺,三岛的《金阁寺》以剧场的形式呈现。(来源:电影截图)

然而,在观看的过程中,我不断质疑重新演绎三岛及其作品的必要性。电影的第一部分(“美”)演绎了三岛最著名的小说之一《金阁寺》,其功能更加像是书摘一般,想要为三岛的一生下注脚。这部分也演绎了三岛的过往,比如他和祖母一起度过的日子,或者是他看圣塞巴斯蒂安的画作的片段或者是他被拒绝当兵的日子。第一部分从三岛的最后一日开始,以燃烧的金阁寺作结,描绘了三岛和文学与政治之间的联系。精准的剪辑和片段的选取似乎把三岛对于美的追求给描绘了出来。但仔细思考,电影中对于三岛的美学观念并没有深究,而是通过极度风格化的布景和过于简单化的“书摘”描了几个点和线。如果观众对于原著毫无概念,这些演绎只是一个断裂且表面的三岛肖像,并试图简化三岛的作品以及他思想的深度以及复杂度。

石冈瑛子为《奔马》所制作的布景。纯白的神社和身着黑色西装的年轻男子们形成了鲜明的对比。(来源:电影截图)

在视觉层面的话,石冈瑛子的布景留下了令人深刻的印象。石冈瑛子和制片企业东宝的资深道具师合作(其中一些人以前跟过黑泽明导演的剧组),制作了精致且风格画的布景。纯金色的金阁寺、布满紫,粉色霓虹灯的房间、洁白神圣的神社,为电影提供了剧场的质感。对比鲜明的配色清楚地将电影的时空区分开来,比如三岛本人的生活是黑白两色,小说的桥段使用鲜艳且高饱和的颜色,最后一日的色彩则趋于日常化。小说桥段的异色世界也符合三岛小说中对于画面的唯美描绘,和小说中年轻热颓废的思想形成对比,颇有金玉其外,败絮其中的美感。

《三岛由纪夫:人间四幕》作为一部传记片已经远超合格了—— 精准的剪辑、严谨的剧本结构和构图、高度风格化的布景,这些都让电影令人难以忘记。但更令我在意的是,三岛由纪夫是一个怎么样的人?英文的俗语说过别通过书本的封面来评断它的好坏,更何况是一个曾经掀起巨浪的人。电影拍摄期间,有个外国记者问过史耐德作为一个美国人为什么要拍三岛,他回答道:“为什么不能?为什么美国人就不能拍三岛?你自己很了解三岛由纪夫吗?”或许就像《金阁寺》里的“我”所说的:“我不止一次说过,不被理解这点正是我存在的理由。” 每个人心中都有不同的三岛,或许史耐德的三岛不是我所熟知的三岛。三岛极致的美学延续到他生命的最后一刻,从他的作品到死亡,我们尝试去寻找三岛是谁,但始终没一个答案。或许,这才是三岛真正的魅力——他始终游离在“被理解”与“不可被理解”之间。